'O Cobrador de Impostos'

Pieter Brueghel II, o Jovem ou do Inferno (1564-1637)

Flandres, 1616

Óleo sobre madeira de carvalho

Alt. 51,9 cm. x Larg. 83,7 cm.

Colecção Museu Medeiros e Almeida

O pintor flamengo Pieter Brueghel II recriou esta imagem dezenas de vezes com dimensões diferentes. É uma composição satírica datada de 1616, pensada para estigmatizar a pressão fiscal que os Países Baixos suportaram durante a ocupação espanhola.

«Nesta pintura, conhecida como “O Cobrador de Impostos”, “O Advogado dos Camponeses”, “O Advogado das más Causas” ou “O Escritório do Notário”, é mostrado o interior de um escritório com duas janelas, uma porta entreaberta, duas secretárias cheias de papéis e inúmeros sacos pendurados pelas paredes. À direita, por trás de uma das secretárias, um personagem sentado, de barba em bico, vestimenta escura e barrete – o advogado ou cobrador - analisa um documento, flanqueado por um homem em pé à esquerda e outro homem à direita que olha para um almanaque pendurado na parede. Do outro lado da secretária uma fila de pessoas – seis homens e uma mulher-, em atitude humilde, carregando cestos e sacos com géneros para fazer o pagamento dos seus impostos, esperam a sua vez para ser atendidos. No fundo do escritório, junto da porta, um escriturário escreve alheio à confusão e à desordem dominante.

A temática:

Esta composição insere-se nda tradição da caricatura europeia, não só na forma e na narrativa quase teatral, como também na temática. O tema abordado - o pagamento de impostos ou o escritório do advogado - era relativamente frequente e popular na Flandres do século XVII, resultando de uma sociedade em que a actividade financeira se tinha desenvolvido muito rapidamente.

O facto da figura principal ter uma certa semelhança com um espanhol fez com que esta obra tenha sido identificada como uma crítica às condições sufocantes que o povo dos Países Baixos suportou durante a ocupação filipina. Porém, norma geral, estas pinturas não aludiam a personagens concretos, funcionando como reflexo da sociedade, constituindo-se sim como sátiras da avareza e corrupção dos homens de leis e da sua relação com o poder.

São vários os autores que, baseando-se na paleta de cor e em alguns pormenores – nomeadamente nas vestimentas das personagens e no facto de o almanaque à direita do quadro estar escrito em francês (não esquecendo que naquela altura o francês era a língua erudita na Flandres) -, sugerem que esta obra surgirá a partir de um protótipo francês desconhecido, havendo também a leitura de que este exemplar específico poderá ser originário de um encomendante francês. O certo é que, independentemente da fonte de inspiração, este será um dos temas inventados pelo próprio Pieter Brueghel o Novo e não, como muitas das suas outras criações, resultado de cópias de obras do seu pai, Pieter Brueghel o Velho.

Conhecem-se 91 cópias desta pintura (relação feita pelo historiador Georges Marlier em 1969) realizadas entre 1615 e 1630, muitas delas saídas do próprio atelier de Pieter Brueghel II e outras realizadas pelo seu filho Pieter Brueghel III, que diferem apenas em pormenores; esta multiplicação que resulta chocante hoje em dia, onde a exclusividade e a originalidade são qualidades per se, não era em absoluto inusual na altura, onde a reprodução de composições célebres era bem aceite sendo uma forma de responder à grande demanda por parte da burguesia em relação a certas obras que se tornaram populares.

A maioria destas cópias são de um formato similar, próximo dos 55cm x 88cm, como é o caso do exemplar da Casa-Museu, dado que eram realizadas pela técnica de trespasse conhecida como 'punção'; porém existem alguns exemplos de maiores dimensões, à volta dos 79 cm x 126 cm. Esta produção a grande escala dá fé da popularidade do tema, chegando a abrir-se já em 1618 uma gravura, divulgada pelo livreiro Paulus Fürst de Nuremberga, e que foi inclusivé usada como modelo para ilustrar panfletos atacando a corrupção dos advogados. Outros autores também continuaram este tópico, como Pieter de Bloot que, em 1628 pintará um quadro com o título “O Escritório do Advogado” – hoje no Rijksmuseum de Amsterdão – com uma inscrição satírica alusiva aos homens de leis.

O autor:

Pieter Brueghel II (1564-1636), também conhecido como Pieter Brueghel o Novo para diferenciá-lo do seu pai, ou Pieter Brueghel do Inferno (esta última denominação tem sido discutida por alguns autores que não encontram sustento para a sua atribuição), provém de uma família de pintores sendo filho mais velho de Pieter Brueghel o Velho (1525/1530-1569) e irmão de Jan Brueghel (1568 – 1625). O seu filho, Pieter Brueghel III continuará também a tradição familiar.

Aos cinco anos de idade fica órfão de pai e aos 14 anos perde também a mãe. Ele e os irmãos Jan e Marie irão viver com a avó paterna Marie Verhulst de Bessemers, viúva do artista Pieter Coecke van Aelst (d’Alost). Sendo ela própria pintora miniaturista, vai ser a primeira professora dos irmãos Brueghel - Jan irá especializar-se em pintura de pequena escala (veja-se a obra ‘A Paragem’ pertencente à Casa-Museu). Mais tarde Pieter entrará como aprendiz no atelier de Gillis van Coninxloo (1544-1607), em 1585 aparece já registado como membro da Guilda de São Lucas e pouco depois casará com Elisabeth Goddelet, com quem tem sete filhos.

Pieter, ao contrário de seu irmão, nunca sairá dos Países Baixos e, embora não tenha aprendido o ofício com o seu pai, dedicará grande parte da sua carreira a fazer cópias das obras deste no seu atelier, às que juntará algumas composições próprias - nomeadamente paisagens, temas religiosos e pinturas fantasiosas - entre as quais a mais conhecida será “O Cobrador de Impostos”.

Mesmo que sempre se fale de Pieter Brueghel como o “pobre” da família em comparação com seu irmão Jan, a verdade é que, apesar de ter atravessado algumas dificuldades económicas, dirigiu um próspero atelier que recebia numerosas encomendas e no qual trabalhavam vários artistas, como testemunha a grande quantidade de obras nele produzidas.»

Proveniência:

Pertenceu à colecção dos Condes de Lafon, Borgonha (Christian Charles Louis, 1853-1934)

Anunciado na revista Art & Curiosité, de Junho-Julho-Agosto de 1971.

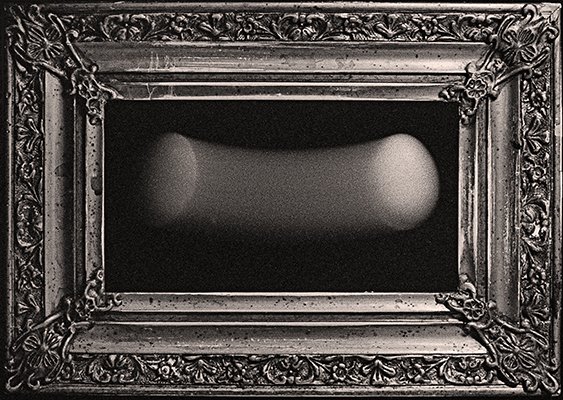

Adquirido a J. O. Leegenhoek Tableaux - 96, Av. Kléber, Paris - em Junho de 1971, por FFR 120.000. Nessa altura será feita a moldura, a tartaruga, oferta do vendedor a Medeiros e Almeida.

Samantha Coleman-Aller

Casa-Museu Medeiros e Almeida

FONTE: http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/

Bibliografia:

BENEZIT, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Librairie Gründ, France, 1961, vol. 2, p.171

FRANCO, Anísio, Realidade e Capricho. A pintura Flamenga e Holandesa da Fundação Medeiros e Almeida, Fundação Medeiros e Almeida, Lisboa, 2008

MARLIER, Georges, Pierre Brueghel Le Jeune, Editions Robert Finck, Brussels, 1969

Artigos:

ART & CURIOSITÉ, Junho-Julho-Agosto, Paris, 1971, p.41

CONNAISSANCE DES ARTS, Fevereiro, 1968, pp.94 a 100 e 105

LE FIGARO MAGAZINE, ‘Les Bruegel. Tel père tel fils’, 23 Março 2002, pp.62-67